- Mail:

- info@digital4pro.com

IoT: Problematiche e sviluppi futuri delle LPWAN

AI: L’impatto sulla privacy

28 Ottobre 2025Abstract

Le reti LPWAN (Low Power Wide Area Network) hanno rivoluzionato l’implementazione di soluzioni IoT grazie a costi contenuti e semplicità di deployment, favorendo un’ampia diffusione in ambito industriale e urbano. Tuttavia, la crescita esponenziale del numero di dispositivi connessi pone nuove sfide in termini di scalabilità, gestione delle interferenze, interoperabilità tra tecnologie eterogenee e sicurezza dei dati. Il panorama commerciale si caratterizza per una forte competizione tra diversi standard, con una frammentazione del mercato e la necessità di piattaforme cloud e middleware che semplifichino l’integrazione e l’analisi dei dati. Le principali criticità tecniche riguardano la congestione dello spettro radio, la limitata capacità di trasmissione, l’efficienza energetica, e le restrizioni normative come il duty cycle. Soluzioni innovative come radio definite via software, modulazione dinamica e middleware IoT stanno emergendo per garantire flessibilità, adattabilità e coesistenza tra sistemi diversi. Particolare attenzione è rivolta all’ottimizzazione dei collegamenti e alle tecniche di localizzazione, essenziali per applicazioni di tracking e monitoraggio. In sintesi, il futuro delle LPWAN dipenderà dalla capacità di affrontare queste sfide multidimensionali attraverso ricerca, standardizzazione e sviluppo di architetture sempre più interoperabili e scalabili.

Introduzione

Il successo delle reti LPWAN può essere attribuito in larga parte alla rapidità e alla semplicità con cui è possibile realizzare soluzioni IoT, grazie al costo contenuto sia dei dispositivi che delle infrastrutture di rete necessarie. Questo elemento ha favorito una rapida diffusione e un’adozione trasversale in molteplici settori industriali e urbani. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che ciascuna tecnologia LPWAN possiede caratteristiche specifiche che ne determinano vantaggi e limitazioni, e proprio per questo i principali attori del settore stanno investendo risorse significative in ricerca e sviluppo, al fine di introdurre innovazioni tecnologiche in grado di incrementare le performance e garantire un vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Dal punto di vista commerciale, il panorama attuale è caratterizzato da una vera e propria competizione su più livelli tra i diversi fornitori di soluzioni LPWAN. Da un lato, ogni vendor cerca di promuovere la propria tecnologia come standard di riferimento, almeno per specifici segmenti applicativi, puntando su elementi distintivi come la copertura, la scalabilità, l’efficienza energetica o la sicurezza dei dati trasmessi. È tuttavia poco realistico immaginare che una singola tecnologia possa imporsi come soluzione universale in tutto l’ecosistema IoT, data la varietà delle esigenze e la complessità degli scenari d’uso. Questo porta a una naturale frammentazione del mercato, in cui la coesistenza e l’interoperabilità tra diverse soluzioni diventano temi centrali.

Un ulteriore terreno di scontro commerciale riguarda i servizi e le piattaforme di gestione, visualizzazione ed elaborazione dei dati che completano l’offerta tecnologica. Nell’ottica di semplificare l’implementazione di applicazioni IoT, molti utenti finali sono maggiormente interessati alla disponibilità di piattaforme cloud intuitive, facilmente integrabili tramite API standard e capaci di offrire strumenti avanzati per l’analisi dei dati raccolti, piuttosto che alle specifiche tecniche dell’infrastruttura sottostante. L’attenzione si sposta quindi verso soluzioni che riducono la complessità per lo sviluppatore e garantiscono tempi di deploy rapidi e flessibilità nell’integrazione con sistemi legacy o di terze parti.

Sul fronte tecnico, persistono numerose sfide che devono ancora essere affrontate per consentire alle tecnologie LPWAN di evolvere e sostenere la crescita esponenziale prevista per il numero di dispositivi connessi nei prossimi anni. Queste criticità riguardano aspetti quali la gestione efficiente delle risorse radio, la mitigazione delle interferenze, la scalabilità delle reti in scenari ad alta densità di dispositivi, nonché la sicurezza e la privacy dei dati trasmessi. Nei paragrafi successivi verranno analizzate in dettaglio alcune delle principali problematiche e le strategie di ricerca e sviluppo attualmente in corso per superare tali ostacoli, con particolare attenzione alle soluzioni innovative che stanno emergendo sia a livello di protocollo che di architettura di rete.

Scalabilità della rete

Le reti LPWAN rappresentano oggi uno degli elementi cardine per l’interconnessione su vasta scala di milioni di dispositivi IoT, i quali trasmettono dati attraverso comunicazioni wireless. La complessità della gestione delle risorse radio in questi contesti deriva principalmente dall’utilizzo di spettro condiviso, che introduce una molteplicità di variabili critiche in fase di allocazione. Il primo ostacolo significativo è rappresentato dalla densità elevata di dispositivi che possono concentrarsi in un’unica area geografica: tale concentrazione può generare scenari di congestione noti come “hot-spot problem”, dove la base station – spesso punto centrale in una topologia a stella adottata da molte tecnologie LPWAN – viene sottoposta a carichi operativi imprevedibili e intensi. Sebbene la topologia a stella semplifichi il deployment e la gestione delle reti, essa espone la base station a rischi di sovraccarico che compromettono la stabilità del servizio e la qualità della trasmissione dati, specie quando il numero di nodi connessi cresce rapidamente e non è gestito da algoritmi di bilanciamento avanzati.

Un ulteriore aggravante è costituito dalle interferenze generate da altre tecnologie che operano nello stesso spettro, in particolare nelle bande non licenziate come la ISM, dove la sovrapposizione di segnali e la competizione per l’accesso al canale sono particolarmente accentuate. È importante sottolineare che anche le tecnologie LPWAN che utilizzano bande licenziate non sono immuni da fenomeni di congestione e interferenza, poiché i canali narrowband e ultra-narrowband impiegati possono sovrapporsi con servizi broadband come voce e video, generando rumore e perdita di qualità del servizio. Dal punto di vista del livello MAC (Medium Access Control), molte soluzioni LPWAN implementano protocolli come ALOHA o CSMA, che, sebbene siano semplici e poco onerosi dal punto di vista computazionale, tendono a degradare drasticamente le prestazioni al crescere del numero di stazioni radio attive, aumentando il rischio di collisioni e ritrasmissioni non gestite.

Studi recenti hanno messo in luce i limiti intrinseci di scalabilità di alcune tecnologie, con particolare riferimento a LoRaWAN, dove la capacità massima stimata si attesta su 120 nodi in un’area di 3,8 ettari (38.000 m²), secondo simulazioni software. È fondamentale evidenziare che tali valori, ottenuti in ambienti simulati, potrebbero risultare persino ottimistici rispetto a contesti reali, dove variabili ambientali come ostacoli fisici, condizioni climatiche e interferenze elettromagnetiche non sono facilmente replicabili nei modelli di simulazione. In ambienti metropolitani, la densità di dispositivi prevista supera di gran lunga le capacità gestionali teoriche di LoRaWAN, e la copertura del segnale tende a decadere in modo esponenziale all’aumentare del numero di nodi, a causa dell’interferenza reciproca tra dispositivi.

I risultati di queste ricerche suggeriscono che per migliorare la scalabilità e le prestazioni delle infrastrutture LoRaWAN, sia necessario adottare base station avanzate e configurabili, capaci di adattare dinamicamente parametri di trasmissione (come potenza, frequenza e time-slot) e sfruttare la diversità hardware per ottimizzare la distribuzione del carico e minimizzare le interferenze. Soluzioni innovative, come il channel hopping (salto di canale) e l’impiego di base station multimodem, permettono una gestione più efficiente dello spettro radio, favorendo l’accesso opportunistico e la riduzione delle collisioni. Inoltre, strategie cross-layer che integrano le peculiarità dei diversi pattern di traffico e l’utilizzo di algoritmi di adaptive transmission sono essenziali per garantire una scalabilità reale in presenza di migliaia di dispositivi attivi.

Per le LPWAN che si appoggiano su reti cellulari, si prospetta una possibile migrazione del traffico IoT/M2M verso bande non licenziate qualora la domanda dovesse interferire con i servizi legacy di voce. In questi scenari, la gestione dello spettro condiviso diventa ancora più critica, poiché l’accesso non coordinato alle risorse radio e la mancanza di strategie di equa ripartizione possono generare congestione e degrado delle prestazioni. Attualmente, il principale vincolo normativo è rappresentato dalle regole di duty cycle, che limitano il tempo di trasmissione dei dispositivi su base oraria, ma non risolvono il problema della competizione opportunistica tra tecnologie diverse.

Per affrontare queste sfide, stanno emergendo soluzioni come le cognitive software-defined radios (SDR), che consentono la riprogrammazione dinamica dei ricevitori radio attraverso chip generici gestiti da software, rendendo possibile l’adattamento a molteplici standard e forme d’onda. La demodulazione e il campionamento direttamente in banda traslata, secondo il teorema di Nyquist-Shannon, rappresentano un traguardo tecnologico ancora da raggiungere su larga scala, dato l’enorme volume di dati da gestire (ad esempio, il Wi-Fi richiederebbe circa 5 miliardi di campioni al secondo). Tuttavia, lo sviluppo dei SDR apre la strada a end device completamente programmabili, capaci di adattarsi dinamicamente al contesto operativo e di selezionare lo standard più idoneo in funzione delle condizioni ambientali e della congestione dello spettro.

In sintesi, la scalabilità delle reti LPWAN in ambienti ad alta densità e traffico non coordinato pone una serie di sfide multidimensionali che richiedono approcci tecnici sofisticati, dalla gestione intelligente delle risorse radio e delle interferenze, all’adozione di hardware flessibile e protocolli adattivi, fino alla necessità di una regolamentazione efficace e di una pianificazione accurata del deployment. Solo attraverso un’integrazione sinergica di queste strategie sarà possibile garantire la sostenibilità e la qualità del servizio delle reti LPWAN di prossima generazione.

Interferenze ed attenuazione

L’aumento vertiginoso del numero di dispositivi IoT e delle relative trasmissioni radio comporterà, in modo pressoché inevitabile, un incremento significativo dei fenomeni di interferenza elettromagnetica, con particolare impatto sugli standard che operano nelle bande di frequenza non licenziate, come la banda ISM. Studi approfonditi hanno evidenziato che tali livelli di interferenza rappresentano una minaccia concreta alla copertura, all’efficienza e alla sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture LPWAN, sia in termini di qualità del servizio (QoS) che di affidabilità nelle comunicazioni mission-critical. La banda ISM si contraddistingue per il vantaggio di consentire l’emissione di segnali radio senza l’onere dei costi di licenza per lo spettro, ma tale beneficio si traduce in una maggiore competizione tra dispositivi eterogenei, spesso appartenenti a domini applicativi differenti, che condividono lo stesso mezzo trasmissivo.

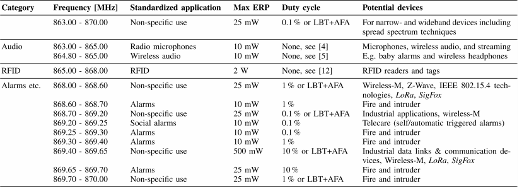

La regolamentazione dell’utilizzo della banda ISM è affidata a normative nazionali e sovranazionali che impongono vincoli stringenti sulle modalità di accesso alle frequenze, tra cui limiti di larghezza di banda (bandwidth), potenza irradiata effettiva (ERP – Effective Radiated Power) e protocolli di accesso al canale. Nello specifico, per la banda ISM a 868 MHz, le strategie di accesso prevedono l’adozione obbligatoria di meccanismi di duty cycling oppure di Listen Before Talk (LBT), ciascuno con implicazioni tecniche ben definite. Il duty cycle stabilisce una percentuale massima di tempo durante il quale un dispositivo può trasmettere in una determinata finestra temporale: ad esempio, per la banda 868 MHz, il limite è fissato all’1% su una finestra di un’ora, consentendo quindi a ciascun dispositivo di occupare il canale per un massimo di 36 secondi non consecutivi ogni sessanta minuti.

Il metodo LBT, invece, impone un ascolto preventivo del canale radio per almeno 5 millisecondi, al fine di verificare l’assenza di altre trasmissioni prima di iniziare a trasmettere. Tale approccio incrementa la complessità del dispositivo, ma permette una maggiore equità nell’accesso allo spettro. Inoltre, LBT introduce ulteriori restrizioni, come la durata massima di una singola trasmissione (1 secondo) e di una sessione di comunicazione (4 secondi), nonché un tetto massimo cumulativo di 100 secondi di trasmissione per ora. Alcuni dispositivi avanzati che implementano LBT possono sfruttare la Adaptive Frequency Agility (AFA), una tecnica che consente il salto dinamico tra canali differenti, estendendo così il tempo totale disponibile per la trasmissione e riducendo la probabilità di collisione con altri utenti dello spettro. Dopo ogni trasmissione, i dispositivi sono inoltre obbligati a rimanere inattivi per almeno 100 millisecondi, contribuendo ulteriormente alla gestione del traffico radio.

Lo spettro ISM a 868 MHz è suddiviso in tre principali bande: la porzione inferiore (863-865 MHz) è riservata a dispositivi audio wireless, la banda intermedia (865-868 MHz) è destinata prevalentemente a soluzioni RFID, mentre la fascia superiore (868-870 MHz) viene utilizzata per sistemi di allarme. Ogni macro-banda viene ulteriormente segmentata in sotto-bande, ciascuna soggetta a regolamentazioni specifiche che possono variare da paese a paese. Questa articolata suddivisione introduce ulteriori sfide nella pianificazione e gestione delle reti, poiché i dispositivi devono essere progettati per adattarsi a normative locali e garantire la compatibilità con le policy di accesso di ciascuna sotto-banda.

Le tecnologie LoRa e SigFox, insieme ad altre soluzioni LPWAN, operano in Europa prevalentemente nello spettro compreso tra 863 e 870 MHz, che è destinato a usi generici e non esclusivi. In particolare, entrambe sfruttano in uplink la porzione 868.0-868.6 MHz e in downlink la fascia 869.4-869.65 MHz, con la possibilità di utilizzare altre porzioni di spettro in caso di necessità o congestione. Tuttavia, in queste stesse bande operano anche tecnologie a corto raggio come ZigBee e WirelessHART (LR-WPAN), aumentando la competizione per l’accesso al canale e, di conseguenza, il rischio di interferenze inter-tecnologiche.

Con l’atteso incremento esponenziale del numero di dispositivi connessi che sfruttano queste frequenze, si prospetta un futuro caratterizzato da livelli di interferenza sempre più elevati e variabili, con impatti potenzialmente critici sulle prestazioni di tutte le tecnologie coinvolte. Un gruppo di ricercatori ha condotto una serie di campagne di misura in diversi contesti urbani, utilizzando network scanner per monitorare lo spettro 863-870 MHz in sessioni di almeno due ore ciascuna, così da coprire più cicli completi di duty cycle e ottenere una rappresentazione significativa dell’occupazione dello spettro. Le aree di prova sono state selezionate in modo da riflettere scenari urbani eterogenei, con caratteristiche ambientali e densità di dispositivi differenti, permettendo di osservare come la probabilità di interferenza possa variare sensibilmente in funzione del contesto operativo analizzato.

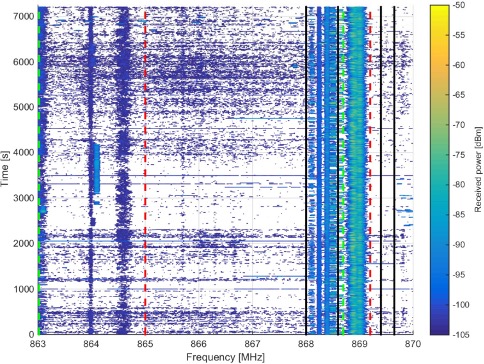

La figura illustra in dettaglio l’analisi dello spettro radio compreso tra 863 e 870 MHz, condotta all’interno di un centro commerciale, evidenziando il comportamento delle varie sotto-bande in relazione agli standard e alle applicazioni che vi operano. Nel processo di valutazione, ciascuna sotto-banda è stata analizzata separatamente, seguendo la suddivisione normativa riportata nella tabella riepilogativa precedente, così da garantire una correlazione precisa tra i dati rilevati e le specifiche regolamentazioni di accesso.

Nello specifico, la porzione inferiore dello spettro (863-865 MHz) e quella superiore (868-870 MHz) sono delimitate rispettivamente dalle linee tratteggiate verdi e rosse, secondo la rappresentazione grafica adottata. Queste macro-bande risultano di particolare interesse in quanto ospitano dispositivi con destinazioni d’uso differenti: la banda 863-865 MHz è riservata prevalentemente a sistemi audio wireless, mentre la banda 868-870 MHz è impiegata per servizi di allarme e altre applicazioni critiche. All’interno del grafico, le aree comprese tra le linee nere continue identificano invece le sotto-bande di maggiore rilevanza per le trasmissioni LPWAN, in particolare per gli standard LoRa e SigFox, che utilizzano queste frequenze per garantire copertura e affidabilità in scenari urbani ad alta densità.

Un’osservazione fondamentale riguarda la banda 863-865 MHz, destinata alle applicazioni audio. In questa fascia, la normativa vigente non impone alcun vincolo di duty cycle, consentendo ai dispositivi di trasmettere in modo continuativo senza restrizioni temporali. L’analisi dei dati raccolti ha infatti rilevato una presenza costante di attività radio, con livelli di potenza che denotano una saturazione pressoché permanente del canale. Questo comportamento, se da un lato favorisce la fruizione di servizi audio in tempo reale, dall’altro incrementa il rischio di interferenza per le tecnologie che operano nelle bande adiacenti, ponendo sfide significative in termini di gestione dello spettro e coordinamento tra sistemi eterogenei.

Dal punto di vista tecnico, è importante sottolineare che la mancanza di restrizioni sul duty cycle nella banda audio può portare a fenomeni di congestione e sovrapposizione di segnali, soprattutto in contesti ad alta densità di dispositivi, come quello analizzato. Questa situazione richiede l’adozione di strategie avanzate di gestione delle risorse radio, quali meccanismi di adaptive frequency agility e algoritmi di scheduling dinamico, per mitigare il rischio di collisioni e garantire la qualità del servizio nelle reti LPWAN che condividono lo spettro con applicazioni audio. Inoltre, la pianificazione del deployment dei dispositivi deve tenere conto delle specificità normative e delle caratteristiche ambientali, al fine di ottimizzare l’efficienza complessiva del sistema e ridurre l’impatto delle interferenze reciproche.

La porzione di spettro compresa tra 868.0 e 868.6 MHz rappresenta una sotto-banda di utilizzo obbligatorio per le tecnologie LoRa e SigFox, costituendo un punto nevralgico per la trasmissione dei dati nei sistemi LPWAN. L’analisi spettrale condotta ha evidenziato la presenza di due emissioni radio pressoché continue, localizzate rispettivamente a 868.25 MHz e 868.4 MHz, con potenze misurate di -97 dBm e -93 dBm. Tali valori di potenza, pur rientrando nei limiti operativi dei dispositivi a bassa potenza, suggeriscono un’attività intensa e persistente sulla banda, incompatibile con i vincoli normativi che impongono un duty cycle massimo o, in alternativa, l’adozione del Listen Before Talk (LBT) con una durata massima di trasmissione ininterrotta pari a un secondo e un tetto cumulativo di 100 secondi di trasmissione per ogni ora.

Questo scenario lascia ipotizzare la presenza di dispositivi che non rispettano le restrizioni regolamentari, oppure di una densità elevatissima di apparati che, sovrapponendo le proprie finestre di trasmissione, danno luogo a un traffico pressoché continuo. Secondo la tabella riepilogativa delle normative applicabili alla banda ISM 868 MHz, i segnali osservati potrebbero essere generati non solo da dispositivi LoRa e SigFox, ma anche da apparati conformi allo standard Wireless-M-Bus utilizzati per la telelettura dei contatori, o da dispositivi domotici che sfruttano la stessa porzione di spettro per la comunicazione tra sensori e attuatori domestici.

In un contesto urbano, dove la coesistenza di tecnologie eterogenee è la norma, le trasmissioni LoRa e SigFox risultano fortemente esposte a fenomeni di interferenza co-canale e adiacente. I risultati sperimentali, ottenuti mediante campagne di misura in differenti aree metropolitane, mostrano una probabilità di interferenza variabile tra il 22% e il 33%. Un livello di interferenza di tale entità può compromettere seriamente la qualità del servizio (QoS) offerta dalle reti LPWAN, anche quando vengono utilizzate tecniche di modulazione particolarmente robuste, come lo spread spectrum di LoRa, in grado di mantenere la decodifica del segnale in presenza di un rapporto segnale/rumore (SNR) molto basso.

Dal punto di vista dell’accesso al canale, sia LoRa che SigFox adottano il protocollo ALOHA puro, che non prevede alcun meccanismo di ascolto preventivo del canale prima della trasmissione, a differenza del metodo LBT. Questa scelta architetturale, sebbene consenta una maggiore semplicità implementativa, espone le reti a un rischio elevato di collisioni tra pacchetti trasmessi simultaneamente, riducendo drasticamente l’efficienza spettrale all’aumentare del numero di dispositivi attivi.

Un ulteriore fattore aggravante è rappresentato dalla proliferazione di base station installate senza un coordinamento centralizzato, spesso in aree geografiche molto vicine, che aumenta il livello di interferenza reciproca e complica la gestione delle risorse radio. La problematica dell’interferenza non può essere affrontata esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche; è necessario un approccio integrato che comprenda una regolamentazione stringente e una pianificazione accurata delle installazioni, tenendo conto di variabili come la distribuzione temporale delle trasmissioni, la suddivisione delle frequenze disponibili e la localizzazione fisica degli apparati.

Affinché le infrastrutture LPWAN possano garantire livelli adeguati di affidabilità e scalabilità, è imprescindibile implementare sistemi di scheduling delle trasmissioni che considerino simultaneamente le dimensioni temporale, frequenziale e spaziale. In quest’ottica, le autorità regolatorie sono chiamate a proporre linee guida e soluzioni normative che favoriscano una condivisione efficiente e collaborativa dello spettro tra le diverse tecnologie wireless operanti nelle bande senza licenza, promuovendo l’interoperabilità e la coesistenza armoniosa dei sistemi eterogenei.

Modulazione dinamica

Al fine di garantire comunicazioni affidabili su lunghe distanze, le tecnologie LPWAN hanno dovuto necessariamente adottare strategie che prevedono una significativa riduzione del data rate. In particolare, numerosi protocolli—soprattutto quelli che sfruttano la modulazione Ultra Narrow Band (UNB) all’interno della banda ISM—sono caratterizzati da una capacità di trasmissione dati estremamente limitata e da un payload ridotto, circostanza che ne restringe fortemente l’ambito applicativo a scenari in cui non sono richieste elevate velocità di trasferimento o grandi volumi di dati.

Per superare questi vincoli e ampliare il ventaglio di casi d’uso, soprattutto in contesti che richiedono una maggiore ampiezza di banda o una flessibilità operativa superiore, si sta delineando la necessità di adottare architetture multi-modulazione. In questa prospettiva, i dispositivi saranno progettati per essere in grado di selezionare e alternare dinamicamente diversi schemi di modulazione—ad esempio passando da UNB a spread spectrum o a modulazioni a spettro più ampio—sulla base delle condizioni ambientali, dei requisiti applicativi e delle politiche di gestione dell’energia. Questa adattività consentirà di ottimizzare simultaneamente il consumo energetico, il range di trasmissione e il throughput, garantendo al tempo stesso una maggiore resilienza alle interferenze e una migliore efficienza spettrale.

Per implementare questa flessibilità, sarà indispensabile sviluppare dispositivi dotati della capacità di supportare molteplici PHY layer, ciascuno ottimizzato per specifiche condizioni operative. In alternativa, si potrà ricorrere all’impiego di radio definite via software (SDR), che permettono la riconfigurazione dinamica dei parametri di trasmissione e ricezione direttamente a livello software. Tuttavia, questa soluzione comporta un incremento significativo sia della complessità progettuale sia dei costi di produzione degli end device, poiché richiede hardware più sofisticato, maggiore potenza di calcolo e sistemi di gestione energetica avanzati. Tali investimenti tecnologici risultano giustificati solo in scenari dove le esigenze di scalabilità, flessibilità operativa e coesistenza tra diverse tecnologie wireless rappresentano fattori critici per il successo delle applicazioni IoT di nuova generazione.

Interoperabilità

Alla luce della rapida evoluzione del mercato, che si sta orientando verso una concorrenza sempre più serrata tra i vari standard LPWAN, è ragionevole prevedere uno scenario futuro caratterizzato dalla coesistenza di tecnologie differenti. In tale contesto, il tema dell’interoperabilità tra soluzioni eterogenee assume una rilevanza strategica, non solo per garantire la sostenibilità tecnica delle reti, ma anche per massimizzare la redditività degli investimenti infrastrutturali. La scarsa interoperabilità amplifica il rischio di lock-in tecnologico e rende ancora più urgente la definizione e l’adozione di standard condivisi su scala globale.

I principali organismi di standardizzazione attivi nel settore delle telecomunicazioni e delle reti wireless—tra cui ETSI, IEEE, 3GPP e IETF—hanno affrontato il problema proponendo approcci diversificati. Per raggiungere un livello di interoperabilità realmente efficace, sono state esplorate diverse strategie architetturali. Una delle soluzioni più immediate consiste nell’assegnare un indirizzo IP agli end device, permettendo così la loro identificazione univoca e la connessione diretta alla rete globale. Tale approccio, già consolidato nei dispositivi a corto raggio che utilizzano topologie mesh, si scontra tuttavia con le limitazioni hardware degli end device LPWAN, che spesso dispongono di risorse computazionali e di memoria molto ridotte. L’implementazione completa dello stack IP, pertanto, risulta poco praticabile senza una significativa semplificazione; da qui nasce lo standard 6LowPan, progettato specificamente per adattare il protocollo IP alle reti di sensori a bassa potenza e limitate capacità.

In alternativa, l’interoperabilità può essere demandata agli apparati di rete, come gateway e sistemi di back-end, che fungono da ponte tra una singola rete LPWAN e la rete Internet. Questa soluzione è largamente adottata nelle architetture a topologia stellare, dove la presenza di elementi centralizzati facilita la gestione di interconnessioni eterogenee e consente l’integrazione di dispositivi appartenenti a tecnologie differenti.

Un ulteriore approccio, particolarmente promettente in ottica di scalabilità e flessibilità, prevede l’adozione di sistemi IoT middleware e l’impiego di tecniche di virtualizzazione delle risorse. Un middleware IoT rappresenta una piattaforma intermedia progettata per interfacciarsi con dispositivi di diversa natura, utilizzando protocolli e interfacce specifiche per ciascuna tecnologia sottostante. Lo scopo principale è quello di raccogliere dati grezzi provenienti da una moltitudine di end device, aggregarli e renderli disponibili per elaborazioni avanzate, garantendo così un livello di astrazione che permette di disaccoppiare le applicazioni dai dettagli implementativi delle singole tecnologie.

In pratica, il middleware IoT si posiziona tra il livello fisico (hardware/dispositivi) e il livello applicativo, offrendo un abstraction layer che consente lo sviluppo di applicazioni generiche, non vincolate ad alcun standard tecnologico. È compito del middleware gestire la complessità dell’interazione con i dispositivi, esporre API standardizzate alle applicazioni e consolidare i dati provenienti da fonti eterogenee, offrendo così una base comune per l’accesso, la visualizzazione e l’analisi dei dati aggregati.

Numerosi studi scientifici e progetti di ricerca si sono focalizzati sull’evoluzione degli IoT middleware, con l’obiettivo di risolvere le sfide legate all’interoperabilità tra dispositivi che operano in ambiti applicativi distinti (ad esempio smart metering, domotica, monitoraggio ambientale). Le caratteristiche fondamentali di una piattaforma middleware avanzata includono: elevata capacità di adattamento alle condizioni operative variabili, consapevolezza del contesto (context-awareness) per ottimizzare le interazioni, funzionalità di discovery e gestione automatica dei dispositivi, elevata scalabilità per supportare reti di grandi dimensioni, gestione efficiente di volumi massivi di dati, implementazione di politiche di sicurezza e privacy, nonché la capacità di supportare meccanismi di autenticazione e autorizzazione granulari. In questo modo, l’adozione di middleware IoT non solo favorisce la coesistenza di tecnologie differenti, ma rappresenta un elemento chiave per la realizzazione di ecosistemi IoT realmente interoperabili, sicuri e scalabili.

Un sistema IoT middleware risponde alle seguenti esigenze:

- Difficoltà di definire ed imporre uno standard

- Il middleware agisce da legame tra componenti

- Le applicazioni di diversi domini richiedono livelli di astrazione / adat-

- Il middleware fornisce le API per il livello fisico e maschera le specificit`a delle varie tecnologie al livello

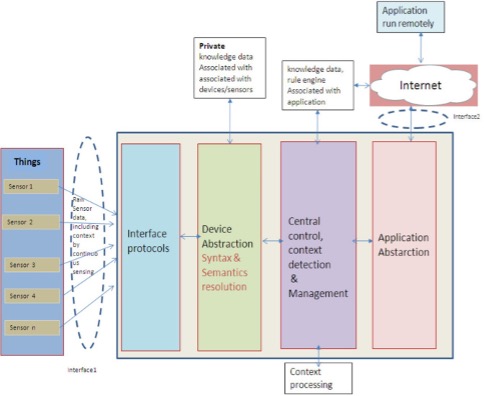

L’architettura del sistema si compone di diversi livelli. La Figura rappresenta il modello.

Il layer piu` importante `e quello di interfaccia verso il livello fisico, e viene chiamato interface protocols. Il livello di interfaccia `e in grado di interagire con ogni tecnologia mediante uno specifico protocollo.

L’interoperabilità una sfida ancora aperta ed in fase di evoluzione. Attualmente non ci sono strumenti in grado di fare stimare con esattezza l’interoperabilit`a tra diverse tecnologie.

Tracciamento e Localizzazione

Le reti LPWAN sono destinate a fornire servizi avanzati e a valore aggiunto in numerosi settori, nei quali la localizzazione e la tracciabilità delle risorse costituiscono fattori chiave per l’efficacia operativa e la sicurezza. Tali servizi risultano particolarmente strategici in ambiti quali la logistica, l’ottimizzazione delle supply chain, la gestione delle flotte e il monitoraggio di persone, animali e asset critici, oltre a una vasta gamma di applicazioni emergenti nell’Internet delle Cose. Tuttavia, ottenere una localizzazione precisa dei dispositivi o delle risorse può rappresentare una sfida tecnica significativa, soprattutto in mancanza di tecnologie di posizionamento satellitare come i sistemi GPS, la cui applicazione può essere limitata o impraticabile in ambienti indoor o in presenza di ostacoli strutturali.

La localizzazione di dispositivi mobili è da tempo oggetto di ricerca nelle reti cellulari, dove si impiegano metodi basati sulla misurazione del tempo di propagazione di un segnale tra una sorgente e una destinazione. In questi scenari, l’accuratezza della posizione dipende dalla densità delle base station e dall’efficienza delle tecniche di sincronizzazione temporale. Le principali metodologie impiegate includono la beacon location, il direction finding e il time difference of arrival (TDOA), tutte caratterizzate da specifici requisiti infrastrutturali e da differenti livelli di precisione.

La tecnica della beacon location prevede la distribuzione di numerosi ricevitori (beacon) in punti strategici di un’area, come incroci cittadini, aree industriali o corridoi logistici. Ogni beacon è configurato per monitorare costantemente i segnali provenienti da dispositivi mobili, misurando la potenza del segnale ricevuto (RSSI). L’analisi della qualità e intensità del segnale consente di stimare la distanza tra il beacon e il dispositivo: il beacon che registra la potenza maggiore è presumibilmente il più vicino al dispositivo. La posizione del dispositivo viene quindi determinata sulla base delle coordinate del beacon ricevente o, in alternativa, attraverso una media pesata dei segnali intercettati da più beacon. Il vantaggio principale di questa metodologia risiede nella semplicità e nei costi contenuti di implementazione, sebbene la precisione della localizzazione sia generalmente limitata e suscettibile a interferenze ambientali.

Un approccio alternativo è rappresentato dalla tecnica Angle-Of-Arrival (AOA), che si avvale di array di antenne direzionali in grado di rilevare l’angolo di incidenza dei segnali radio. Questa soluzione richiede una sofisticata infrastruttura hardware, ma permette di ottenere una buona accuratezza posizionale anche con un numero ridotto di base station opportunamente posizionate. Analizzando il beamwidth di ciascuna antenna e correlando gli angoli di ricezione, è possibile triangolare la posizione del trasmettitore con margini di errore ridotti.

La tecnica Time Difference of Arrival (TDOA) si fonda sulla misurazione della differenza temporale di arrivo di un segnale tra il dispositivo e più base station sincronizzate. Ogni rilevamento TDOA genera una curva iperbolica che identifica le possibili posizioni del dispositivo; l’intersezione di più curve, ottenuta tramite correlazione temporale e spaziale, consente di stimare con maggiore precisione la posizione reale. Tuttavia, l’efficacia di questa tecnica può essere compromessa dal fenomeno del multipath, che causa deviazioni imprevedibili del segnale dovute alla presenza di ostacoli e superfici riflettenti. Per minimizzare tali errori, è fondamentale disporre di una rete sufficientemente densa di base station e di sistemi di sincronizzazione temporale ad alta precisione.

Tutte le tecniche di localizzazione descritte richiedono una pianificazione accurata dell’infrastruttura, con particolare attenzione alla distribuzione geografica e alla sincronizzazione dei nodi di rete. In contesti LPWAN, la limitata larghezza di banda disponibile per ciascun canale e la possibile assenza di un collegamento diretto tra base station e dispositivo possono introdurre ulteriori difficoltà nella stima della posizione. Inoltre, la natura asincrona e la bassa frequenza di trasmissione tipiche delle reti LPWAN rendono necessario sviluppare strategie di localizzazione che integrino le informazioni provenienti dal livello fisico con tecniche avanzate di data fusion e machine learning, sfruttando sia dati di rete che input esterni per migliorare la precisione e l’affidabilità del servizio.

In definitiva, mentre le tecniche tradizionali di localizzazione funzionano efficacemente nelle reti cellulari, per le reti LPWAN è opportuno adottare soluzioni ibride e innovative, capaci di combinare le proprietà del livello fisico con algoritmi di stima posizionale multilaterale e sistemi di supporto decisionale, al fine di garantire una copertura ottimale e una precisione adeguata anche in scenari complessi e dinamici.

Ottimizzazione del link e adattabilità

Per incrementare al massimo la capacità operativa di una rete LPWAN, è indispensabile che ciascun collegamento venga ottimizzato in modo puntuale sia in termini di efficienza energetica sia per quanto concerne la qualità del segnale trasmesso e ricevuto. Le architetture LPWAN di ultima generazione offrono la possibilità di intervenire su una molteplicità di parametri di connessione – tra cui la modulazione, la potenza di trasmissione, il data rate e il duty cycle – consentendo così di calibrare dinamicamente il miglior compromesso tra velocità di trasferimento dati, estensione geografica della copertura e durata del time-on-air. L’implementazione di algoritmi di adattamento automatico che modulano questi parametri in tempo reale, sulla base delle condizioni ambientali rilevate e del profilo di traffico, permette di ottimizzare la qualità del servizio (QoS) e di gestire in maniera più efficiente le risorse di rete.

Un aspetto cruciale di queste strategie di ottimizzazione risiede nella necessità di un monitoraggio continuo e bidirezionale della qualità del link tra gateway ed end device. La raccolta e l’analisi costante di metriche come RSSI (Received Signal Strength Indicator), SNR (Signal-to-Noise Ratio) e packet loss sono indispensabili per implementare meccanismi di feedback e controllo adattivo della trasmissione. Tuttavia, molte soluzioni LPWAN presentano una marcata asimmetria nei collegamenti tra uplink e downlink, con quest’ultimo spesso soggetto a restrizioni significative sia in termini di banda disponibile sia di frequenza di trasmissione. Tale asimmetria limita l’efficacia dei protocolli di controllo della qualità del collegamento, poiché la scarsa disponibilità di risorse in downlink riduce la possibilità di inviare comandi di riconfigurazione o notifiche di errore dai gateway ai dispositivi terminali. Di conseguenza, le informazioni trasportate nei pacchetti downlink tendono a essere destinate principalmente a scopi applicativi, piuttosto che a funzioni di gestione e ottimizzazione della rete, rendendo necessario lo sviluppo di tecniche innovative che sfruttino in modo più efficiente la comunicazione asincrona e la raccolta distribuita di dati di performance.

Bibliografia

- Phui San Cheong, Johan Bergs, Chris Hawinkel, Jeroen Famaey. Com- parison of LoRaWAN Classes and their Power Consumption. DOI: 10.1109/SCVT.2017.8240313, 2017

- Usman Raza, Parag Kulkarni, and Mahesh Low Power Wide Area Networks: An Overview. DOI: 10.1109/COM-ST.2017.2652320, 2017

- Nb-iot: enabling new business opportunities. Hawei Technologies Co., Tech. Rep., 2015. [Online]. Available: http://www.huawei.com/minisite/4-5g/img/NB-IOT.pdf

- Sigfox’s ecosystem delivers the worlds first ultra-low cost modules to fuel the internet of things mass market deployment. [Online]. Available: https://www.sigfox.com/en/press/ sigfox-s-ecosystem-delivers-world-s- first-ultra-low-cost-modules-to-fuel-internet-of-things

- Andrey Dvornikov, Pavel Abramov, Sergey Efremov, Leonid Vo- skovQoS Metrics Measurement in Long Range IoT Networks. DOI: 10.1109/CBI.2017.2 , 2017

- Ingenu : https://www.leverege.com/blogpost/rpma-technical-drill-down-ingenus-lpwan-technology

- Berhane G. Gebremedhin, Jussi Haapola and Jari Iinatti Center for Wireless Communications. Performance Evaluation of IEEE 802.15.4k Priority Channel Access with DSSS PHY. ISBN: 978-3-8007-3976-9, 2015

- KAN ZHENG, (Senior Member, IEEE), SHAOHANG ZHAO , ZHE YANG, XIONG XIONG, AND WEI XIANG , (Senior Member, IEEE). Design and Implementation of LPWA-Based Air Quality Monitoring System. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2582153, 2016

- Berhane G. Gebremedhin, Jussi Haapola and Jari Iinatti Center for Wireless Communications. Feasibility Study of IEEE 802.11ah Ra- dio Technology for loT and M2M use Cases. DOI: 10.1109/GLO-COMW.2012.6477839, 2013

- [Online]. Available: http://www.weightless.org/

- Martin C. Bor, Utz Roedig, Thiemo Voigt, Juan M. Alonso. Do lora low-power wide-area networks scale? . DOI:10.1145/2988287.2989163, 2016

- Georgiou and U. Raza. Low power wide area network analysis: Can lora scale? DOI: 10.1109/LWC.2016.2647247 , 2017

- ANDRES LAYA, CHARALAMPOS KALALAS, FRANCISCO VAZQUEZ-GALLEGO, LUIS ALONSO AND JESUS ALONSO- ZARATE. Goodbye, aloha. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2557758 , 2016

- “Software defined Radio” . https://patents.google.com/patent/US20040242261A1/en

- Mads Lauridsen, Benny Vejlgaar, Istvan Z. Kovacs, Huan Nguyen, Preben Mogensen, Dept. of Electronic Systems, Aalborg University, Denmark Nokia Bell Labs, Aalborg. Interference measurements in the european 868 mhz ism band with focus on lora and sigfox. DOI: 10.1109/WCNC.2017.7925650, 2017

- Bandyopadhyay, Soma and Sengupta, Munmun and Maiti, Souvik and Dutta, Subhajit. Role Of Middleware For Internet Of Things. DOI: 10.5121/ijcses.2011.2307, 2011

- J. Krizman, T. E. Biedka, and S. Rappaport. Wireless Position Loca- tion: Fundamentals, Implementation Strategies, and Sources of Error. DOI: 10.1109/VETEC.1997.600463 , 2002

- Kartakis, B. D. Choudhary, A. D. Gluhak, L. Lambrinos, and J. A. McCann. Demystifying low-power wide-area communications for city iot applications. DOI: 10.1145/2980159.2980162 , 2016

- Xin Ma, Wei Luo. The analysis of 6LowPAN technology. DOI: 10.1109/PACIIA.2008.72 , 2009

- Lingling Li, Jiuchun Ren, Qian On the Application of LoRa LPWAN Technology in Sailing Monitoring System. DOI: 10.1109/WONS.2017.7888762 , 2017

- Semtech’s datasheets : https://www.semtech.com/uploads/documents/sx1272.pdf

- Phui San Cheong, Johan Bergs, Chris Hawinkel, Jeroen Famaey ID- Lab, University of Antwerp imec, Antwerp, Belgium Nokia Bell Labs, Antwerp, Belgium. Comparison of LoRaWAN Classes and their Power Consumption. DOI: 10.1109/SCVT.2017.8240313 , 2017

- Ferran Adelantado, Xavier Vilajosana, Pere Tuset-Peiro, Borja Marti- nez, Joan Meli`a-SeguA˜, Thomas Understanding the Limits of LoRaWAN . DOI: 10.1109/MCOM.2017.1600613 , 2017

- Emekcan Aras, Gowri Sankar Ramachandran, Piers Lawrence and Danny Hughes. Exploring the Security Vulnerabilities of LoRa. DOI: 10.1109/CYBConf.2017.7985777 , 2017

- https://www.researchgate.net/publication/322505680 What Drives the Implementation of

- Yongxin Liao, Fernando Deschamps, Eduardo de Freitas Rocha Lou- res, Luiz Felipe Pierin Ramos. Past, present and future of Industry 4.0 – a systematic literature review and research agenda proposal. DOI: 10.1080/00207543.2017.1308576 , 2017

- Fabrizio Mazzetto, Michael Riedel, Pasqualina Sacco – Sistemi informativi aziendali e agricoltura di precisione – Edagricole 2017

- Lingling Li, Jiuchun Ren, Qian On the Application of LoRa LPWAN Technology in Sailing Monitoring System. DOI: 10.1109/WONS.2017.7888762 , 2017

- William Stallings. Comunicazioni e reti wireless. Editore McGraw-Hill, ISBN 8838634327

- LPWAN White Paper: https://www.leverege.com/research- papers/lpwan-white-paper

- Chonggang Wang, Tao Jiang, Qian Zhang – Zigbee network protocol and applications. Editore CRC Press, ISBN 1439816026

- Vermesan e P. Friess, Internet of Things – From Research and Innovation to Market Deployment, River Publishers, 2014.

- Mattern e C. Floerkemeier, «From the Internet of Computers to the Internet of Things» 2010.

- The Hammersith Group, «The Internet of things: Network objects and smart devices» 2010.

- Evans, «The Internet of Things – How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything» Cisco, 2011.

- Nordrum, «The Internet of Fewer Things» 2016.

- 3GPP, «release 13» 2016.

- GSMA, «3GPP Low Power Wide Area Technologies» 2016.

- Nokia, «LTE Evolution for IoT connectivity» 2017.

- Technical Marketing Workgroup 1.0, «LoRaWAN What is it?» LoRa Alliance, 2015.

- Brown, «A Detailed Breakdown of LPWAN Technologies and Providers» 2016.

- Leverege, «LPWAN White Paper» 2016.

- ETSI, «Final Draft ETSI EN 300 220-1 v.2.4.1» 2012.

- Sornin, M. Luis, T. Eirich, T. Kramp e O. Hersent, «LoRaWAN Specification v.1.0.2» LoRa Alliance, 2016.

- Semtech, «AN1200.22 LoRa Modulation Basics, revisione 2» 2015.

- Wikipedia, «Hata model» Wikipedia, vol. https://en.wikipedia.org/wiki/Hata_model.

- Semtech, «SX1272/3/6/8: LoRa Modem – Designer’s Guide – AN1200.3» Semtech, 2013.

- IEEE, «IEEE Std 802.15.4™» IEEE, 2006.

- LoRa Alliance, «LoRaWAN™ 1.0.2 Regional Parameters» 2017.

- C. Bor e U. Roedig, «Do LoRa Low-Power Wide-Area Networks Scale?» Conference Paper, 2016.

- Adelantado, X. Vilajosana, P. Tuset-Peiro, B. Martinez, J. Melià-Seguf e T. Watteyne, «Understanding the Limits of LoRaWAN» IEEE Communications Magazine, Gennaio 2017.

- Haxhibeqiri, F. Van den Abeele, I. Moerman e J. Hoebeke, «LoRa Scalability: A Simulation Model Based on Interference Measurements» Sensors – MDPI, 2017.

- Vejlgaard, M. Lauridsen e H. Nguyen, «Interference Impact on Coverage and Capacity for Low Power Wide Area IoT Networks» IEEE, 2017.

- Semtech, «SX1301 Datasheet» 2017.

- Mikhaylov, J. Petäjäjärvi e T. Hänninen, «Analysis of the Capacity and Scalability of the LoRa Wide Area Network Technology» European Wireless (EW) conference paper, 2016.

- S. Tanenbaum, Computer Networks, New Jersey: Person Education International, 2003.

- Huang, H. Li, B. Hamzeh, Y.-S. Choi, S. Mohanty e C.-Y. Hsu, «Proposal for Evaluation Methodology for 802.16p» IEEE 802.16 Broadband Wireless Access Working Group, 2011.

- IBM, «LoRaWAN in C (LMiC) Technical Specification» 2015.

- Wu, X., Xiong, Y., Li, M., Huang, W., Distributed spatial-temporal compressive data gathering for large-scale WSNs, Computing, Communications and IT Applications Conference (ComComAp), pp. 105-110, 2013.

- INFSO D.4 Networked Enterprise RFID INFSO G.2 Micro Nanosystems in Co-operation with the Working Group RFID of the ETP EPOSS, 2008.

- Semtech, AN1200.22 LoRa™ Modulation Basics, Application Note, http://www.semtech.com/images/datasheet/an1200.22.pdf

- LoRa Technology, https://www.lora-alliance.org/What-IsLoRa/Technology

- ABI Research, “Best Fit Use Cases for LPWANs,” pp. 1–16, August 2016.

- The Evolution of the Internet of Things, On-line http://www.ti.com/lit/ml/swrb028/swrb028.pdf.

- The Things Network Documentation, https://www.thethingsnetwork.org/docs/

- Bankov, E. Khorov, and A. Lyakhov, “On the Limits of LoRaWAN Channel Access,” in 2016 International Conference on Engineering and Telecommunication, Moscow, Russia, November 2016, pp. 10–14.

- LoRa Alliance Technical Marketing Workgroup , “A technical overview of LoRa and LoRaWAN,” November, 2015.

- Wixted, P. Kinnaird, A. Tait, A. Ahmadinia, and N. Strachan, “Evaluation of LoRa and LoRaWAN for Wireless Sensor Networks,” in 2016 IEEE SENSORS, October 2016, pp. 1–3.

- Bor, J. Vidler, and U. Roedig, “LoRa for the Internet of Things,” in Proceedings of the 2016 International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks, Graz, Austria, February 2016, pp. 361– 366.

- Reynders and S. Pollin, “Chirp Spread Spectrum as a Modulation Technique for Long Range Communication,” in 2016 Symposium on Communications and Vehicular Technologies (SCVT), Mons, Belgium, November 2016, pp. 1–5.

- Semtech, “LoRa Modulation Basics,” pp. 1–26, May 2015.

- C. Bor, U. Roedig, T. Voigt, and J. M. Alonso, “Do LoRa LowPower Wide-Area Networks Scale?” in Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, Malta, Malta, November 2016, pp. 59–67.

- Mikhaylov, J. Petaj¨ aj¨ arvi, and T. H ¨ anninen, “Analysis of Capacity and ¨ Scalability of the LoRa Low Power Wide Area Network Technology,” European Wireless 2016, pp. 119–124, 2016.

- Semtech, “SX1272/3/6/7/8: LoRa Modem Designer’s Guide,” pp. 1–9, July 2013, AN1200.13.

- Neumann, J. Montavont, and T. Noel, “Indoor Deployment of Low- ¨ Power Wide Area Networks (LPWAN): a LoRaWAN case study,” in 2016 IEEE 12th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), New York, NY, USA, October 2016, pp. 1–8.

- Sornin, M. Luis, T. Eirich, T. Kramp, and O. Hersent, “LoRaWAN TM Specification,” pp. 1–70, July 2016, V1.0.2.

- Aref and A. Sikora, “Free space range measurements with Semtech LoRaTM technology,” in 2014 2nd International Symposium on Wireless Systems within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, IDAACS- SWS 2014, Offenburg, Germany, September 2014, pp. 19–23.

- Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. Townsley, “A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things,” Sensors, vol. 16, no. 9, 2016.

- LoRa Alliance Technical comittee, “LoRaWAN Regional Parameters,” July 2016, V1.0.

- https://www.lairdconnect.com/documentation/quick-start-guide-sentrius-rg1xx-v30

- https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00658170-stevalstrkt01-power- management-architecture-description-and-configuration-for-optimized-battery-life- stmicroelectronics.pdf

- https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00595064-getting-started-with-the- stevalstrkt01-lora-iot-tracker-stmicroelectronics.pdf

- https://www.thethingsnetwork.org/article/the-things-network-architecture-1

- https://www.thethingsnetwork.org/docs/network/architecture.html

- Semtech Corporation. LoRa Modulation Basics. Accessed: Nov. 3, 2018. [Online]. Available: https://www.semtech.com/uploads/ documents/an1200.22.pdf

- Short Range Devices (SRD) Operating in the Frequency Range 25 MHz to 1000 MHz | Part 1: Technical Characteristics and Methods of Measurement. 75p. Accessed: Aug. 31, 2018. Available: https://www.etsi. org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/03.01.01_30/en_ 30022001v030101v.pdf

- Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. M. Townsley, “A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things,” Sensors, vol. 16, no. 9, p. 1466, 2016.

- https://ieeexplore.ieee.org/document/8648485

- https://ieeexplore.ieee.org/document/8515030

- https://www.research- collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/348400/3/08703036.pdf

- https://ieeexplore.ieee.org/document/8034915

- https://ieeexplore.ieee.org/document/8095703

- https://tutcris.tut.fi/portal/files/15822869/cts_05_4807.pdf

- https://ieeexplore.ieee.org/document/8553767

- Estimation in the bernoulli model. http://www.math.uah.edu/stat/ interval/Bernoulli.html.

- Ferran Adelantado, Xavier Vilajosana, Pere Tuset-Peir´o, Borja Mart´ınez, and Joan Meli`a. Understanding the limits of CoRR, abs/1607.08011, 2016.

- Aref and A. Sikora. Free space range measurements with semtech lora technology. In Wireless Systems within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Ap- plications (IDAACS-SWS), 2014 2nd International Symposium on, pages 19–23, Sept 2014.

- Marco Centenaro, Lorenzo Vangelista, Andrea Zanella, and Michele Zorzi. Long-range communications in unlicensed bands: the rising stars in the iot and smart city scenarios. Oct 2015.

- Petajajarvi, K. Mikhaylov, A. Roivainen, T. Hanninen, and M. Pet- tissalo. On the coverage of lpwans: range evaluation and channel atten- uation model for lora technology. In ITS Telecommunications (ITST), 2015 14th International Conference on, pages 55–59, Dec 2015.

- Pham. Deploying a pool of long-range wireless image sensor with shared activity time. In Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), 2015 IEEE 11th International Conference on, pages 667–674, Oct 2015.

- Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. Waspmote lorawan network- ing guide. http://www.libelium.com/downloads/documentation/ waspmote-lorawan-networking-guide.pdf, May 2016.

- Sornin, M. Luis, T. Eirich, T. Kramp, and O. Hersent. Lorawan specification. Technical report, LoRa Alliance, 2015.

- Wendt, F. Volk, and E. Mackensen. A benchmark survey of long range (loratm) spread-spectrum-communication at 2.45 ghz for safety applica- tions. In Wireless and Microwave Technology Conference (WAMICON), 2015 IEEE 16th Annual, pages 1–4, April 2015.