- Mail:

- info@digital4pro.com

Smart Roads: Modello digitale delle infrastrutture e strumenti BIM

Il Diversity Climate: Indagini rilevanti in materia di clima di diversità

20 Maggio 2025

L’impiego dell’AI nell’area amministrativa e nella gestione del magazzino

27 Maggio 2025Introduzione

Il processo di trasformazione digitale delle strade coinvolge, per sua natura, molteplici aspetti che spaziano dall’analisi dell’area di influenza, alla valutazione delle interferenze che le strade hanno con le altre infrastrutture, fino alla interazione con opere strutturali, architettoniche e impiantistiche. Questa multidisciplinarità richiede il trattamento di dati in formati differenti.

Unitamente ai tracciati plano- altimetrici è necessario gestire da un lato le informazioni legate al territorio mediante piattaforme GIS (banche dati alfanumeriche relazionate con cartografie digitali) che trattano tipicamente superfici o rappresentazioni puntuali, e dall’altro i dati che riguardano le opere strutturali e architettoniche, tipicamente modellate come solidi.

Questo fattore non è però limitato all’aspetto squisitamente geometrico, ma è legato soprattutto al contenuto informativo delle rappresentazioni medesime. Per tale motivo gli esperti del Department of Business Innovation and Skills (UK) hanno introdotto una classificazione in tre livelli per qualificare il grado di maturità del processo di modellazione digitale e di interazione tra gli attori del processo stesso; dal semplice primo livello costituito dai modelli CAD 2D, si passa ai formati 3D (secondo livello) sino allo stadio in cui a ciascun oggetto del modello sono associate tutte le informazioni utili perla distribuzione in cloud del prodotto gestibile interattivamente in multipiattaforma (terzo livello).

Il BIM (Building Information Model) è lo strumento che meglio si adatta a tali esigenze operative nei diversi ambiti e in tutti gli stati di avanzamento del ciclo di vita dell’opera, dalla concezione alla dismissione.

Il concetto di BIM è stato sviluppato fin dagli anni ’70, ma è diventato un termine comune solo all’inizio degli anni 2000. Lo sviluppo di standard e l’adozione del BIM sono progrediti a velocità diverse nei vari Paesi. Sviluppate da buildingSMART, le Industry Foundation Classes (IFC) – strutture di dati per la rappresentazione delle informazioni – sono diventate uno standard internazionale, ISO 16739, nel 2013, mentre gli standard di processo BIM sviluppati nel Regno Unito a partire dal 2007 hanno costituito la base di uno standard internazionale, ISO 19650, lanciato nel gennaio 2019.

Storia del BIM

Il concetto di BIM esiste dagli anni Settanta. I primi strumenti software sviluppati per la modellazione degli edifici sono emersi tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, e comprendevano prodotti per workstation come il Building Description System[1] di Chuck Eastman e le serie GLIDE, RUCAPS, Sonata, Reflex e Gable 4D Series[2] [3]. Le prime applicazioni, e l’hardware necessario per eseguirle, erano costose, il che ne ha limitato l’adozione diffusa[4].

Graphisoft sviluppava soluzioni di questo tipo da più tempo rispetto ai suoi concorrenti, Laiserin considerava la sua applicazione ArchiCAD come “una delle soluzioni BIM più mature sul mercato”. Dopo il suo lancio nel 1987, ArchiCAD è stato considerato da alcuni come la prima implementazione del BIM, in quanto è stato il primo prodotto CAD su personal computer in grado di creare geometrie sia 2D che 3D, nonché il primo prodotto BIM commerciale per personal computer. Nonostante ciò, il fondatore di Graphisoft Gábor Bojár ha riconosciuto a Jonathan Ingram, in una lettera aperta, che Sonata “nel 1986 era più avanzato di ArchiCAD a quel tempo”, aggiungendo che “superava già la definizione matura di ‘BIM’ specificata solo circa un decennio e mezzo dopo”[5].

Il termine “modello di edificio” (nel senso di BIM come viene usato oggi) è stato usato per la prima volta in documenti della metà degli anni ’80: in un documento del 1985 di Simon Ruffle, poi pubblicato nel 1986[6], e successivamente in un documento del 1986 di Robert Aish[7] – allora alla GMW Computers Ltd, sviluppatore del software RUCAPS – che si riferiva all’uso del software all’aeroporto londinese Heathrow Airport[8]. Il termine “Building Information Model” è apparso per la prima volta in un documento del 1992 di G.A. van Nederveen e F. P. Tolman[9].

Tuttavia, i termini “Building Information Model” e “Building Information Modeling” (compreso l’acronimo “BIM”) sono diventati di uso comune solo circa 10 anni dopo. La facilitazione dello scambio e dell’interoperabilità delle informazioni in formato digitale è stata variamente utilizzata con terminologie diverse: da Graphisoft come “Virtual Building” o “Single Building Model”[10], da Bentley Systems come “Integrated Project Models” e da Autodesk o Vectorworks come “Building Information Modeling”. Nel 2002 Autodesk pubblicò un libro bianco intitolato “Building Information Modeling”[11] e anche altri fornitori di software iniziarono ad affermare il loro coinvolgimento nel settore[12].

BIM e Smart Roads

Le infrastrutture viarie devono riferire ad una implementazione specifica degli strumenti BIM, si tratta dei cosiddetti BIM lineari o infrastrutturali. La piattaforma BIM infrastrutturale consente a tutti gli attori di interagire con un modello unico condiviso, e permette a ciascuno di essi di operare all’interno delle proprie aree di competenza. Grazie a questa tecnologia, anche detta dei Quadri DCM (Design, Construct, Maintenance), gli specialisti condividono le modifiche da loro apportate al modello e contemporaneamente ricevono quelle realizzate da altri utenti; tutti gli operatori partecipano così allo sviluppo del modello in maniera dinamica. Ciò permette di evitare inutili copie di file, di semplificare la gestione delle diverse parti dell’opera, di garantire un continuo monitoraggio dell’avanzamento della modellazione e di verificare l’operato di ciascuno degli utenti interagendo direttamente con essi.

Nel suo oramai consolidato impianto, il BIM è dunque uno strumento – metodologico e tecnologico – finalizzato alla gestione dei processi e delle fasi operative di modellazione digitale delle opere. La Direttiva Europea 2014/24/EU raccomanda l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM).

Le piattaforme BIM infrastrutturali, nel quadro della più generale innovazione determinata dalla metodologia IMM (Information Management & Modeling), consentono di gestire dati disomogenei per definizione formale e informazioni associate ai contenuti geometrici. Il supporto del BIM è essenziale per la configurazione di un contenitore di gestione dati di natura topografica, delle nuvole di punti (Point Clouds, PC), dei rilievi laser scanner per l’acquisizione intensiva di dati di raffittimento, delle mesh, ecc.

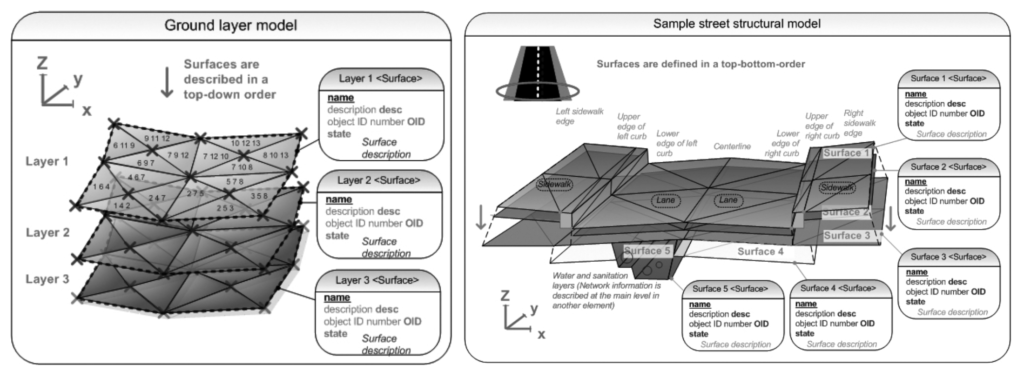

Tutte le informazioni elaborate in formati non necessariamente interconnessi devono essere omogeneizzate nei contenuti e nell’architettura informatica. I dati possono essere rielaborati per la generazione del modello digitale del terreno costituito da una successione di superfici (modelli di elevazione generati per tassellazione e triangolazione). A partire da questi (e da altri) dati di base, è possibile pervenire alla ricostruzione digitale dell’asse tridimensionale della strada. In base agli allineamenti e mediante la definizione delle sezioni trasversali, la piattaforma BIM permette di generare il modello tridimensionale dell’infrastruttura, comprensivo di ulteriori elementi caratteristici: stratigrafia delle sovrastrutture e dei sottofondi, fossi e cunette, reti di drenaggio delle acque di piattaforma, impianti speciali, opere complementari, sottoservizi, ecc. In pratica operando per fasi su elementi bidimensionali si giunge alla creazione di un modello tridimensionale. Il modello 3D consente pertanto di visualizzare l’infrastruttura e la piattaforma BIM ne evidenzia le relazioni con l’ambiente circostante.

Il BIM consente pertanto di pervenire alla caratterizzazione di ciascuno degli elementi del modello infrastrutturale mediante la definizione di classi di oggetti. Una struttura di questo tipo presuppone la suddivisione della strada in un numero definito di componenti e la conseguente associazione ad esse di un adeguato contenuto informativo.

La piattaforma BIM assicura inoltre la possibilità di estrarre dal modello le planimetrie, i profili longitudinali e le sezioni trasversali in qualunque momento. Gli elaborati possono essere dinamicamente aggiornati a seguito di eventuali modifiche apportate al modello per interventi di adeguamento e/o manutenzione straordinaria del corpo viario. Un dei principali punti di forza della modellazione parametrica delle infrastrutture è pertanto l’interoperabilità con le altre piattaforme BIM, ovvero la possibilità di trasferire contenuti informativi generati da applicativi software diversi utilizzando sistemi aperti (OpenBIM, buildingSMART bSI); tra questi ultimi il formato più diffuso è noto come IFC (Industry Foundation Classes, basato sullo standard ISO 16739:2013) che ha raggiunto un notevole grado di maturità in campo architettonico e strutturale. All’interno della piattaforma BIM i modelli IFC per le infrastrutture dialogano agevolmente con i modelli IFC architettonici/strutturali.

La modellazione parametrica del solido stradale e le relazioni di questa con strumenti di gestione di area vasta richiedono pertanto specifici standard. Il primo passo verso l’estensione del formato IFC alle Infrastrutture è stato già compiuto e riguarda in particolare il modello geometrico del tracciato (bSI Final Standard, luglio 2015); mentre lo standard completo per le infrastrutture è ancora in lavorazione a cura di (bSI e OGC Open Geospatial Consortium).

Attualmente lo standard più diffuso per le infrastrutture è il LandXML perchè favorisce il cosiddetto “modello collaborativo” (interazione operativa tra tutte le figure professionali coinvolte nel processo di digitalizzazione).

Figura 1 – Esempi di struttura dei dati gestita mediante LandXML [Fonte: LeStrade, febbraio 2016].

La trasformazione digitale 3D delle infrastrutture viarie può essere inoltre estesa all’analisi dei tempi (BIM 4D), alla gestione dei costi (BIM 5D) e infine alla gestione della manutenzione stradale (BIM 6D).

Un’esigenza specifica della trasformazione digitale delle opere viarie consiste nell’acquisizione delle caratteristiche geometriche delle strade esistenti. Il processo è noto come reverse engineering, o Scan to BIM, e genera modelli ad oggetti implementabili e fruibili in piattaforme BIM.

Gli oggetti a geometria solida sono generati mediante PC derivati da procedure di scanning. Tali tecniche di generazione Scan to BIM sono ad oggi scarsamente automatizzate e devono essere utilizzate da operatori esperti in grado di manipolare dati interoperabili in ambiente multipiattaforma. Il workflow delle operazioni che compongono il processo di trasformazione dei dati metrici in volumetrie digitali e modelli parametrici è di seguito sintetizzato.

- Acquisizione sul campo delle misure: l’output di questa fase consiste in PC, allo stato grezzo prive di vuoti informativi, relazionabili con altre PC;

- Georeferenziazione delle PC: inserimento dei dati in un sistema di riferimento geografico unitario;

- Creazione della superficie tridimensionale (DTM, Digital Terrain Model) a partire dalla PC;

- Generazione e classificazione degli elementi BIM: è in questa fase che si costruiscono gli oggetti IFC da integrare nel modello complesso;

- Modellazione BIM della Smart Road

Bibliografia

- https://www.car-2-car.org/about-c-its.

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 28 febbraio 2018 recante “Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica”.

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MIBILITÀ SOSTENIBILI, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE, Decreto recante “Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica”.

- https://www.fassina.it/news-gli-adas-obbligatori-da-luglio-2024-quali-sono-e-come-funzionano/ .

Note

[1] Eastman, Charles; Fisher, David; Lafue, Gilles; Lividini, Joseph; Stoker, Douglas; Yessios, Christos (September 1974). An Outline of the Building Description System. Institute of Physical Planning, Carnegie-Mellon University. Archived from the original on 13 December 2013. Retrieved 13 December 2013.

[2] Eastman, Chuck; Tiecholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2008). BIM Handbook: a Guide to Building Information Modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors (1st ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley. pp. xi–xii. ISBN 9780470185285.

[3] Eastman, Chuck; Tiecholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2011). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors (2nd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley. pp. 36–37. ISBN 9780470541371.

[4] Miller, Kasper (January–February 2022). “Exploring BIM’s hidden past”. AEC Magazine. Retrieved 9 February 2022.

[5] In Appendix 6: Letter to the author, p. 281, Ingram, Jonathan (2020). Understanding BIM: The Past, Present and Future. Abingdon: Routledge. ISBN 9780367244187..

[6] Ruffle S. (1986) “Architectural design exposed: from computer-aided-drawing to computer-aided-design” Environments and Planning B: Planning and Design 1986 March 7 pp 385-389. Abstract

[7] Aish, R. (1986) “Building Modelling: The Key to Integrated Construction CAD” CIB 5th International Symposium on the Use of Computers for Environmental Engineering related to Building, 7–9 July.

[8] Laiserin, Jerry (2008), Foreword to Eastman, C., et al (2008), op cit, p.xii

[9] Van Nederveen, G.A.; Tolman, F.P. (1992). “Modelling multiple views on buildings”. Automation in Construction. 1 (3): 215–24. doi:10.1016/0926-5805(92)90014-B.

[10] Day, Martyn (February 2022). “What next for AEC software?”. AEC Magazine. Retrieved 25 February2022.

[11] Autodesk (2002). Building Information Modeling. San Rafael, CA, Autodesk, Inc” (PDF). laiserin.com. Archived (PDF) from the original on 14 July 2015. Retrieved 8 April 2014.

[12] Laiserin, J. (2002) “Comparing Pommes and Naranjas Archived 2017-07-29 at the Wayback Machine“, The Laiserin Letter, 16 December 2002.